『無有憂思』,「信心堅定,智慧明了,於世無慮,於法無疑,故無有憂慮之思」。

這就說明真正修行,想在這一生有個結果,必須具備的條件,你還有沒有憂慮?還有沒有牽掛?為自己的憂慮沒有了,為佛教還有憂慮,為苦難眾生還有憂慮,行不行?不行。憂慮是煩惱,只要有憂慮,只要有煩惱,決定障礙你往生。

這怎麼辦?看釋迦牟尼佛,他老人家當年住世八十年,他給我們的表法,做的榜樣,我們要學。要不要度眾生?度,普度眾生。

有沒有念頭?沒有。這就高明了,他能夠無住生心,生心又無住,生心就是普度眾生、講經說法,沒著相。佛是說而無說、無說而說,無說跟說是同時,不是分為兩樁事情,這才叫真實無量功德。

我們說著了相,不說也著了相,完全是六道凡夫。

有憂慮、有牽掛,這樣下去,極樂世界還有沒有分?老實說,沒分,怎麼辦?世尊在此地提醒我們,黃念老在批注裡頭勉勵我們、警告我們,我們要能看得懂、要能體會,真正明白了,放下。

記住,有一樁事情不能放下,極樂世界就去不成。想不想到極樂世界?想到極樂世界,依教奉行。

文摘恭錄自 淨土大經科注(第四回)第384集2016/10/21

文摘恭錄自 淨土大經科注(第四回)第384集2016/10/21

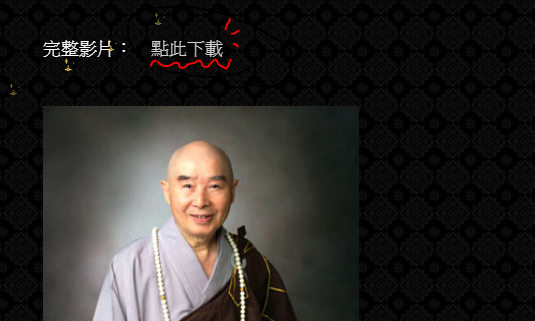

淨土大經科註 (第四回) 下載點這

辛三、無住生心

【經】曠無他念。無有憂思。自然無為。虛空無立。淡安無欲。作得善願。盡心求索。含哀慈愍。禮義都合。苞羅表裏。過度解脫。

【解】「咸為道慕,曠無他念,無有憂思」。第一句,心所慕求者皆是至道。第二句,曠者空曠。其心空廣無有妄念。第三句,信心堅定,智慧明了,於世無慮,於法無疑,故無有憂慮之思。若約淨宗,則「曠無他念」者,萬緣放下也。「咸為道慕」者,一念單提也。「無有憂思」者,當念即是也。一聲佛號,萬慮齊消。靈光獨耀,迥脫根塵。罄然獨存,何喜何憂。故云「無有憂思」。

「自然」二字,亦貫全段。乃因「適得其中」而自然如是。「自然無為」者,不因造作,自然安住於無為法中,此真無為。若因造作,則是有為矣。「虛空」者,指心如太空,開廣無際,離垢無染,不受一塵。「無立」者,指一法不立。「淡安」者,「淡」者,淡泊。「安」者,寧靜。又「淡安」為水流平滿之貌。《文選.宋玉.高唐賦》云:「潰淡淡而並入。」水波相繼,相似相續,此喻心離斷常。平滿喻平等圓滿。「無欲」,欲者,《大乘義章》曰:「染愛塵境,名之為欲。」又曰:「於緣欲受,稱欲。」又《俱舍論》云:「欲,謂希求所作事業。」據此,則經中「捨諸愛著」與「亦無希求、不希求想」等,均「無欲」也。此上三句,顯「實際理地,不受一塵」。但「萬行門中,不捨一法」,故續云「作得善願,盡心求索」等。正顯事理無礙、圓融自在之妙義。如《德遵普賢品》曰:會中諸大菩薩「入空、無相、無願法門。」但諸菩薩「咸共遵修普賢大士之德,具足無量行願」。正與此處無為、無立、無欲,而「作得善願,盡心求索」,圓融一味。又《至心精進品》云「結得大願,精勤求索。」故知極樂聖眾,皆師法彌陀,結成大願,精勤修習,住真實慧,以求成就也。下云「含哀」,大悲心也。又「慈愍」者,大慈心也。以大慈悲故,雖明知實無眾生可度,而度生之行願無有窮盡。故「心常諦住度世之道」,「欲拯群萌,惠以真實之利」。其所結得之大願,自然契理契機,照真達俗。契理照真,故其大願,實相為體,究竟了義,力用無量。契機達俗,故善契機宜。

【貼心叮嚀:如何下載】 ![]()

1.點此下載,便會點開連結。

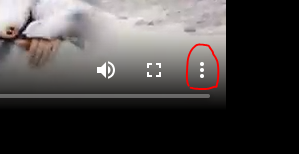

2.進去以後,會出現影像,在影像右下會出現此符號,點下去。

3.點下去以後,便會出現以下視窗,出現以下視窗,點下去【下載】便可。